第 41 回 全国城郭研究者セミナー

テーマ 戦争からみる城郭と交通路

終了しました.

参加者は 229 名でした.

ご参加いただいた方々,どうもありがとうございます!

今回の参加者のうちご希望なさった方には,次回の案内を送ります.

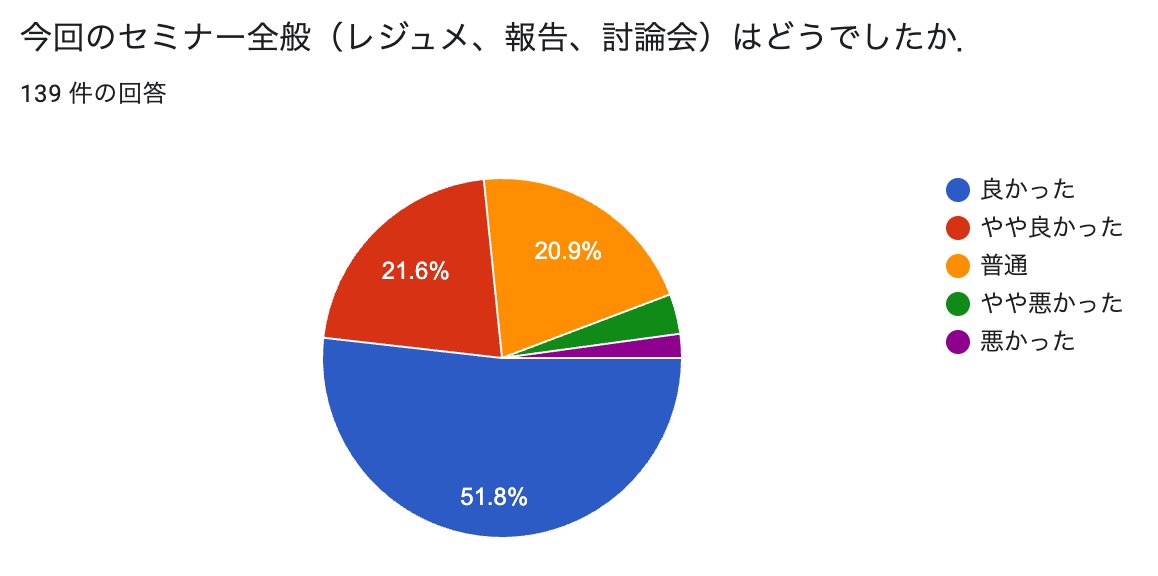

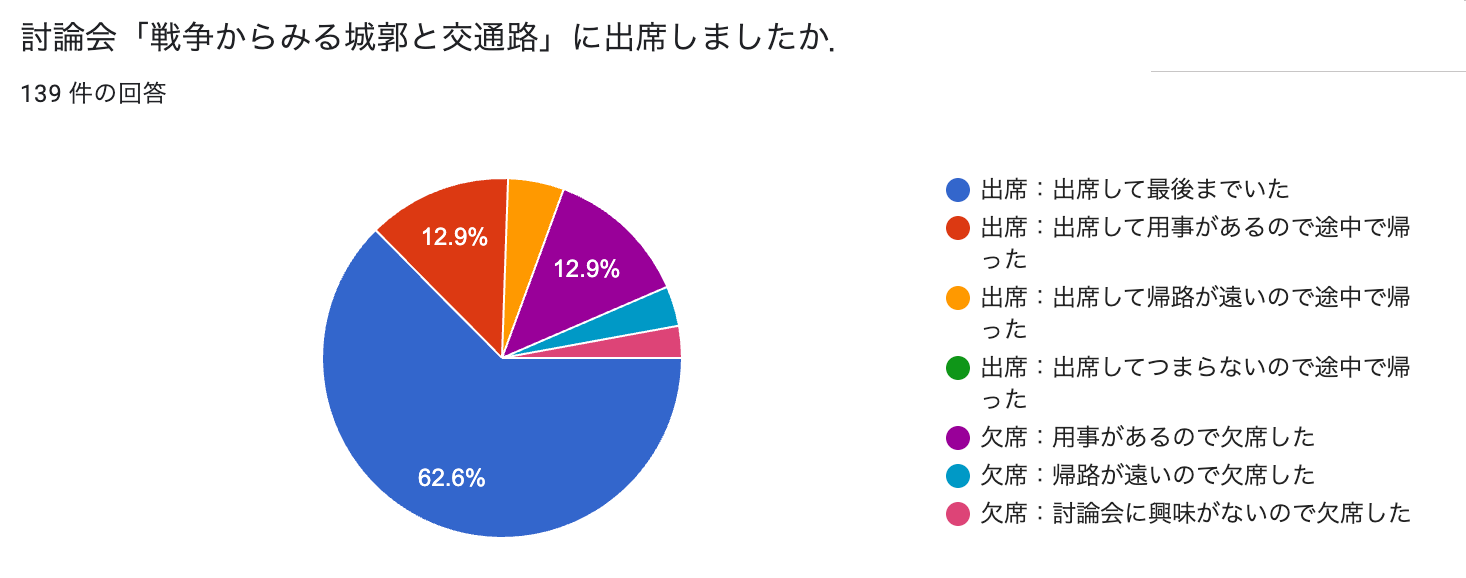

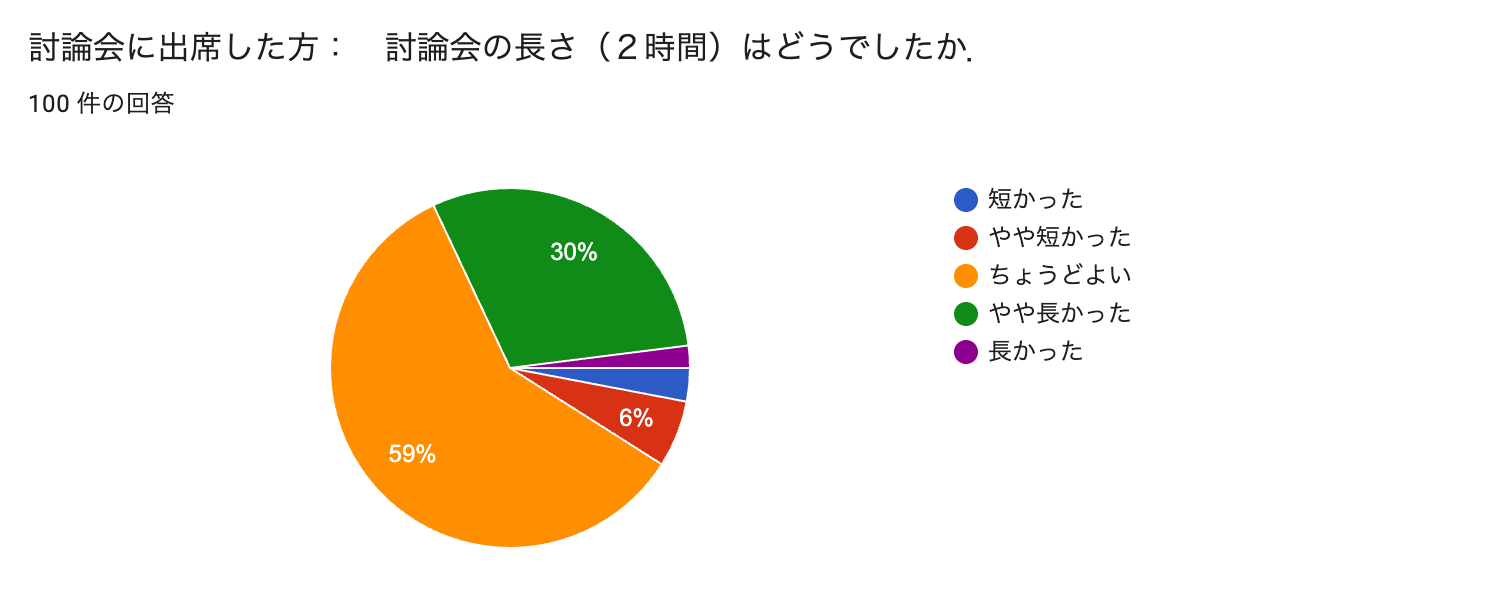

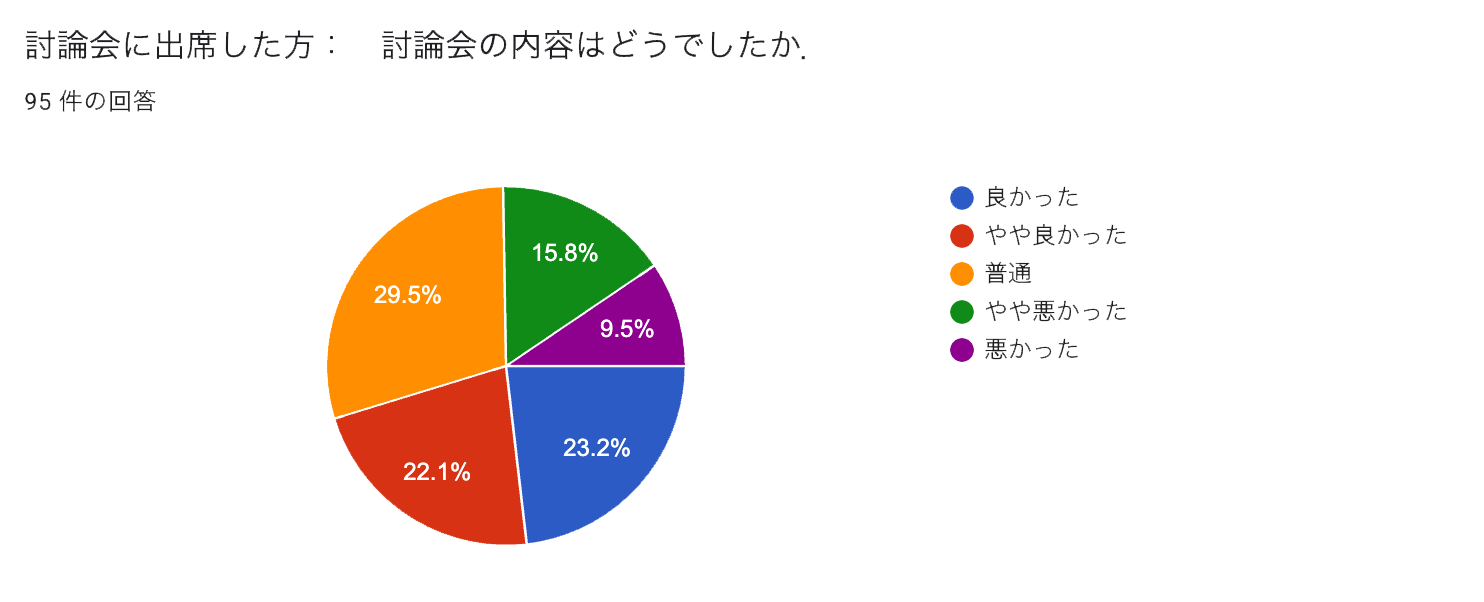

| アンケートの結果 |

|

|

|

|

全国城郭研究者セミナーの概要 (Wikipedia から抜粋)

- セミナーの目的: 全国の研究者が集まり,全国的な視野で城郭を検討する.

- セミナーの理念: 最新の成果, 3分野(考古学,文献史学,縄張研究), テーマは全国的, 全国からバランスよく; 記念講演なし; 報告者は少数精鋭, 地方の研究者; 手造りの会, 報告者も自弁, 夜を徹して話そう, 批判し合って一歩前進!

- セミナーの歴史: 東京と他都市とで交互に開催.福岡市から上越市まで各地で開催.

- セミナーの形式: 前半(第1日)は各地からの一般報告,後半(第2日)はテーマに基づく発表.最後にシンポジウム(討論会)をすることもある.第1日の夜に懇親会.

- セミナーの開催時期: 毎年 8 月 第 1 土・日

日程

8 月 2 日(土)中京大学法学部キャンパス

| 09:40〜10:10 | 受付 | ||||

| 10:10〜11:20 | 開会挨拶 事務連絡 |

馬部 隆弘(中京大学文学部教授) | |||

| 一般報告 (時間には質問時間 10 分を含みます) | |||||

| A | 10:20〜11:15 | 戦国大名今川氏の三河における城郭運用と国衆 | 山崎 裕太(城郭談話会) | ||

| B | 11:15〜12:10 | 大桑城跡の調査成果 — 発掘調査成果を中心に | 村田 秀香(山県市教育委員会生涯学習課) | ||

| 12:10〜13:40 | 昼食・書籍交換 | ||||

| C | 13:40~14:35 | 伊勢国津城跡の発掘調査 | 竹田 憲治(津市教育委員会) | ||

| D | 14:35〜15:30 | 宮崎県穆佐城跡 — 280 年の歴史を持つ南九州の中世山城 | 竹中 克繁(宮崎市教育委員会) | ||

| 15:30〜15:45 | 休憩 | ||||

| テーマ報告 「戦争からみる城郭と交通路」 | |||||

| E | 15:45〜15:55 | 趣旨説明「戦争からみる城郭と交通路」 | 三島 正之(第41回 全国城郭研究者セミナー実行委員会) | ||

| F | 15:55〜16:40 | 天正 14 年島津氏の豊後侵攻における大友氏の城郭整備 | 五十川 雄也(大分市教育委員会文化財課) | ||

| G | 16:40〜17:25 | 長宗我部元親の四国制覇侵攻ルートと城郭 | 松田 直則(高知県立歴史民俗資料館 副館長) | ||

| 17:40〜18:00 | 受付 | ||||

| 18:00〜20:00 | 懇親会 中京大学学生食堂 | ||||

8 月 3 日(日)中京大学法学部キャンパス

| 09:00〜09:20 | 受付 | |||

| 09:20〜09:25 | 事務連絡 | |||

| H | 09:25〜10:10 | 加越国境城跡群にみる城郭と道 | 向井 裕知(金沢市埋蔵文化財センター 担当所長補佐) | |

| J | 10:10〜10:55 | 御館の乱における上杉景勝の城郭戦略 | 福原 圭一(上越市公文書センター 所長) | |

| K | 11:05〜11:50 | 伊達政宗の戦争と交通路・城館 | 垣内 和孝(大安場史跡公園 所長) | |

| 11:50〜13:20 | 昼食・書籍交換 | |||

| L | 13:20〜14:05 | 正木氏の千田庄侵攻と津辺城 | 遠山 成一(千葉経済大学 非常勤講師) | |

| 14:05〜14:20 | 休憩 | |||

| 討論会 「戦争から見る城郭と交通路」 | ||||

| 14:20〜16:20 | 討論会 | 司会: 三島 正之,木地谷 了一(中世城郭研究会) | ||

| 16:20〜16:25 | 閉会挨拶 | 八巻 孝夫(中世城郭研究会 代表) | ||

| 紙上報告 | ||

| M | 石動山七口と城郭 — 山岳寺院石動山天平寺の交通路 | 佐伯 哲也(北陸城郭研究会 会長) |

| N | 欧州に紹介された城 — 南薩の街道を取り込んだ堅固な要害 頴娃城跡 | 上田 耕(南九州城郭談話会 副会長) |

| O | 御館の乱での境目地域の交通路と城 | 目黒 公司(中世城郭研究会) |

実行委員会が用意したレジュメは,開催当日に売り切れています.

事後の レジュメの購入方法

テーマの趣旨説明

第41回 全国城郭研究者セミナー

テーマ 戦争からみる城郭と交通路

1.はじめに

全国に 3 万以上あるといわれる中世城郭,それらの城は築城主体・築城年代・築城目的などに関する史料や伝承がなく,来歴不明なものが大多数を占めます.しかし,対象となる城を地図上に落としてみると,築城目的がわかってくる場合があります.それらの城の近辺には,その地域と他の地域を結ぶ交通路が存在していることが往々にして見受けられるのです.

それらの交通路は,現在道路として使用されているもの以外にも,峠越えや稜線沿いの山道である場合もあります.地図をみていると,人々が暮らす平地部からかなり離れた山奥に,山城がぽつんと孤立して存在することが,よく見かけられます.なぜこんな場所に城が築かれたのか,その築城目的に疑問を抱くことがしばしばですが,こうした疑問も,近くを通る交通路との関連に注目していくと,解けていく場合があります.

2.城郭と交通路の関係

城郭と交通路は実際,どのような関係だったのでしょうか.平時においては,交通路の警備や通行料を徴収する関所としての目的で築かれた城郭もあるでしょうが,大多数の城は戦時において,交通路の封鎖,監視,確保,あるいは物資の補給,駐屯などの軍事目的で築かれたものと思われます.

例えば上杉輝虎(のちの謙信)がいわゆる越山の際に赤城山の東側山麓のルート,通称「根利通(ねりみち)」を利用するようになったのは,赤城山西側が自らの勢力圏でなくなったからですが,その後はこの道筋確保に重要な五覧田城がしばしば北条氏との合戦の舞台となりました.

これらの交通路と関連した城郭は,熾烈な戦争が繰り広げられた戦国末期において実際にはどのように活用されていったのでしょうか.

わかりやすい例としては,交通路を直接城内に通した城と,交通路の確保とその監視や制圧が可能な高所に築かれた城があります.前者の例としては,山中城(静岡県・東海道),足柄城(神奈川県・足柄路),御坂城(山梨県・御坂峠),木ノ芽峠城(福井県・ 北陸道)が有名です.後者の例としては,愛宕山城(群馬県・中山道),荒戸城(新潟県・三国街道),高遠城・的場城(長野県・杖突街道)などが確認できます.

3.城郭と交通路の関係を取り扱った論考

これら城郭と交通路の関係について取り組んだ論考はあるのでしょうか.

主に交通路の考察の面から取り組んだものとして,齋藤慎一氏の論考が挙げられます(註1).文献,考古学の発掘成果を丁寧に読み解き,道筋の復元だけでなくその年代観を重視することを提言し,鎌倉街道上道の変遷を推論しています.上道は 15 世紀後半を画期にして,平行する2本の街道へ変化したことを提示し,旧来の上道沿いにある杉山城,菅谷城などの存続年代に言及しています.この,時代の変遷によって主要街道が廃れ,別の道筋に主要街道が移った場合に街道筋の城はどうなったのかの観点も重要と思われます.

主に大軍を動かして遠征する場合などには,街道筋にある城はどう活用されたのかという面に触れたのが 2024 年の全国城郭研究者セミナーでの高橋充氏の報告「九戸城攻め」でした(註2). 戦国末期ですが,豊臣軍の九戸城攻めの際に,3手に分かれた軍勢は,それぞれルート上の城郭に豊臣軍の軍勢を入れながら進むように指示されており,それぞれの城は兵粮米補給の基地としての役割ももっていたとのことです.同様のことが,戦国期の様々な戦争の中で行われた可能性はあるのではないでしょうか.

4.縄張の観点から

それでは,交通路とのかかわりの中で,それぞれの城に具体的にどのような工夫がされたのか,縄張の観点からみていくことは可能なのでしょうか.

2015 年に国指定史跡に認定された「加越国境城跡群及び道」の城跡群は,小原越や二俣越などの北陸街道のバイパスルートに前田側,佐々側双方が対峙する形で城を築き,交通路に対しての攻撃や遮断をするうえでの縄張上の工夫がされていたようです(註3).

髙田徹氏の論考では,「城郭外縁部の虎口と道に関する試論」という副題で,城郭外縁に設けられた虎口から外部にどのように出撃したのかを具体的な城を例に探っています(註4).虎口がこれまで防御の面を中心に語られてきたなかで,新しい視点といえるでしょう.また,城郭と周辺主要道の近接性のみで道を抑えるというのではなく,外縁部の虎口,あるいはその候補地を通じて道との繋がりを語るべきではと提言されています.首肯できる意見と思います.

三島正之氏の最近の論考「武田氏領域における交通路掌握の状況」(註5)では,武田氏の支配領域における交通路封鎖の実態として,高遠,西洗馬,白馬,明知の 4 地区を取り上げ,交通路やそれと推定される稜線などに近接した城郭群の縄張を丹念に作成し分析しています.それらは放射状竪堀を設けた城が多いことから武田氏が関与した可能性を指摘し,また谷の両側に城を配置する特質を明らかにしています.また類似した縄張の城が山の中に複数存在する場合には,失われた可能性のある稜線上の道の推定が行えるのではないかとの提言もしています.

5.今回のシンポジウムの狙い

今回のシンポジウムでは,特に戦争時に,交通路に近接して築かれた城郭群がそれぞれにどのような目的で選地され,築かれたのかということを探ります.

おそらく交通路の封鎖,監視,確保,あるいは物資の補給,駐屯などの軍事目的で築かれたと思われる各城郭で,なぜその場所に築かれたのか,また縄張面でどのような工夫がされたのか,それらがどのように機能していたかを解き明かし,幅広く文献史学,考古学の成果も含め,議論をできればと思います.

論点は尽きないと思いますが,これまでこのセミナーで城郭と交通路の関係を正面から取り上げたことはなく,今回はまず出発点の議論をシンポジウムで行いたく思います.

註

- 齋藤慎一「中世東国の街道とその変遷」『戦国の城』藤木久志監修,埼玉県歴史資料館編集,高志書院,2005.

- 高橋充「九戸城攻め」第 40 回全国城郭研究者セミナー,2024-08-04.

- 向井裕知「松根城」『北陸の名城を歩く 石川編』向井裕知編,吉川弘文館,2022.

- 髙田徹「城郭からいかに攻めだしたか―城郭外縁部の虎口と道に関する試論―」『日本城郭協会研究紀要』第 1 号,日本城郭協会,2024.

- 三島正之「武田氏領域における交通路掌握の状況―武田氏の城郭による街道封鎖の実態―」『中世城郭研究』第 38 号,中世城郭研究会,2024.

第41回 全国城郭研究者セミナー実行委員会

開催要項

第41回 全国城郭研究者セミナー

- 1.開催日程

- 2025 年 8 月 2 日(土)・ 3 日(日)

- 2.会場

-

- 中京大学 法学部キャンパス

- 名古屋市昭和区八事本町 42-1 (地図)

- セミナー: 法学部 9 号館 921 教室

- 書籍交換会: 91A~91C 教室,91E~91G 教室,925 教室(当日ご案内いたします)

- 懇親会: 中京大学学生食堂 … 8 月 2 日(土)

- 会場付近の案内図

- 3.会費

- 参加費 3,000 円(資料代を含む); 当日参加 4,000 円

懇親会費 5,500 円; 当日参加 6,000 円(先着5名様限り)

- 4.参加申込み

-

7 月 2 日(水) までにお申し込みください

→ 締め切りました.

- 5.書籍交換

-

書籍交換の詳細

- 6.情報交換室

- 書籍交換とは別に,パンフレットや縄張図など無料資料の交換・配布および研究情報や意見の交換を行う部屋を用意いたします.

- 8月2日 09:40〜16:00

- 8月3日 09:10〜15:00

- 7.問合せ先

- 全国城郭研究者セミナー実行委員会 zenkokujoukakuseminar@gmail.com

- 昼食会場

- 昼食はセミナー会場で取っていただくことができ,持込みは可能ですが,ゴミは必ず持ち帰ってください.

- 昼食購入

- 弁当の用意はありません.昼食を予め用意するか,近隣のコンビニや飲食店をご利用ください.

- 喫煙

- 会場内は禁煙です.喫煙はキャンパス内の指定場所をご利用ください.

- 駐車場

- 会場周辺に用意はありません.公共交通機関をご利用ください.

■ 注意事項

実行委員長 田﨑 茂

会計 山本 浩之

参加申込み

確認:スマホには PC からの返信が届かないことがよくあります.ご注意ください.

送信前に PC からのメールが受け取れる設定にしてください(iOS docomo の場合).

参加なさる方は,下のボタンからお申込みください(申込みフォームが開きます).

→ 締め切りました.

- 参加申込みに関して,ご不明な点がある場合はお知らせください.

宛先: zenkokujoukakuseminar@gmail.com

件名: 全国城郭研究者セミナー/参加申込みへのコメント

本文: 下の枠内をコピーしてご記入ください.

氏 名:

フリガナ:

コメント等:

- 登録いただいた個人情報は,下記の全国城郭研究者セミナー個人情報取扱規程に従って利用・管理いたします.

全国城郭研究者セミナー個人情報取扱規程